« Maman, pourquoi dis-tu de gros mots à papa? Et papa, pourquoi ne parles-tu pas à maman? » demande le petit Louis qui ne comprend pas pourquoi ses parents se chicanent chaque fois qu’ils se voient. « Papa et maman s’aimaient avant… Et moi, est-ce qu’ils m’aiment encore ? » Bien que ses parents ne vivent plus ensemble, le garçonnet souhaite quand même sentir qu’ils peuvent encore être une famille, même si celle-ci est différente de celle qu’il a connue avant.

La situation des parents de Louis est loin d’être unique. Au Québec, près du tiers des couples séparés vivent toujours des conflits sévères plus de deux à trois ans suivant la séparation[1]. Afin de venir en aide à ces familles et de favoriser une coparentalité, l’Approche sociojudiciaire en conflits sévères de séparation fait déjà sa marque au Québec! Connu sous le nom de Une coparentalité à construire, ce programme ouvre la porte vers une résolution de conflit alternative et bénéfique pour toute la famille. Comment? En regroupant les compétences du milieu social et juridique pour favoriser la mise en place d’une coparentalité fonctionnelle entre les ex-partenaires.

Pour ce faire, deux intervenant·e·s sociaux, les avocat·e·s des parents et un·e juge sensibilisé·e aux conflits sévères de séparation sont attitré·e·s au dossier. Pendant six mois (avec possibilité de prolongation), les parents rencontrent hebdomadairement un·e intervenant·e en coparentalité pour discuter de sujets en lien avec la séparation. Cette personne se distingue par sa neutralité, son respect de la confidentialité et son indépendance par rapport aux institutions. En ce qui concerne les intervenant·e·s juridiques, les avocat·e·s s’engagent à prioriser les besoins de l’enfant et à collaborer avec la partie adverse alors que le ou la juge accompagne les parents dans la recherche d’ententes mutuellement acceptables ou les recadre en cas de manquement.

Une équipe de chercheuses du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles et du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie Est s’intéresse aux pistes d’amélioration suggérées par les professionnel·le·s quant aux enjeux rencontrés lors de la mise en application de ce programme pilote. Leur démarche? Une trentaine d’entrevues auprès de professionnel·le·s ayant appliqué au moins une fois le programme d’intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparations. Parmi ce panel, quatorze professionnel·le·s proviennent du milieu judiciaire, dont des juges ou avocats (de parents, d’enfants ou de la Direction de la protection de la jeunesse), et seize travaillent dans le milieu psychosocial comme intervenant·e·s en coparentalité ou en protection de la jeunesse. Ces personnes possèdent en moyenne 14 ans d’expérience dans le domaine de la famille ou de la protection de la jeunesse et sont situées dans trois régions du Québec (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Montérégie). Les présentations étant faites, quelles sont leurs recommandations pour bonifier ce programme d’envergure?

La recette gagnante de l’intervention? Des critères d’admissibilités adaptés

Malgré toute la bonne volonté des professionnel·le·s, sans un désir de participation active des parents, la portée de l’intervention reste restreinte. L’intervenant·e juridique no 21 mentionne en exemple l’incapacité à changer la dynamique accusative des parents non réceptifs à l’objectif du programme de développer la coparentalité. La collaboration, la disponibilité et l’ouverture tout au long de l’intervention sont les ingrédients clés d’un bon fonctionnement! Mais qu’en est-il des parents aux prises avec une déficience intellectuelle, des problèmes de santé mentale non stabilisée, ou ayant vécu de la violence conjugale?

L’avis des professionnel·le·s est mitigé. Certain·e·s disent que le programme ne s’applique pas dans sa forme actuelle en raison de la nature des enjeux vécus par ces parents alors que pour d’autres, une approche « au cas par cas » est à prioriser. En effet, la nature des problèmes de santé mentale ou de déficience intellectuelle peut limiter certaines capacités cognitives des parents, par exemple l’identification des besoins d’autrui. Pour l’intervenant·e social·e no 2, la prise en charge de ces parents concorde avec la mission du programme qui vise à favoriser l’évolution de chaque parent selon leur capacité. Elle mentionne toutefois l’importance d’ajuster ses attentes en fonction des particularités des parents.

En revanche, en cas de violences conjugales, les réflexions doivent être faites de façon sensible et avisée : la violence est-elle toujours active? La participation comporte-t-elle des risques pour les victimes? Le malaise et les questionnements des intervenant·e·s demeurent. Mais certain·e·s s’avancent prudemment en évoquant la possibilité d’intervenir dans les situations où la violence conjugale n’est pas récente et où les deux parents ont cheminé par rapport à la situation de violence précédemment vécue ou perpétrée.

Bref, dans tous les cas, l’évaluation des familles avec des critères d’admissibilité précis est essentielle au bon fonctionnement du programme. La priorité doit demeurer la sécurité des familles participantes ainsi que la pertinence du programme pour leurs besoins. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte où un·e ou des membres de la famille présentent des vulnérabilités.

Le maillon faible du programme? Sa fin abrupte!

Vivement critiquée par les professionnel·le·s, l’absence de période de transition à la fin du programme est une décision risquée! Nombreux et nombreuses craignent que les progrès obtenus auprès des parents disparaissent aussitôt laissés à eux-mêmes.

« (…) Des parents qui sont souvent en conflit sévère de séparation depuis dix ans. Ils ont eu six mois de suivi. Il faut que ça se maintienne, ça. Mais après ça, il n’y a plus rien qui les aide. » – Intervenant·e social·e no 23

Parmi les recommandations proposées se trouve, entre autres, la planification de la fin du programme avec les parents, le partage d’une liste de ressources disponibles pour les soutenir face à cette nouvelle étape ou la poursuite sporadique des suivis. Pour cette dernière recommandation, certain·e·s suggèrent que des intervenant·e·s externes spécifiquement formé·e·s sur les enjeux de conflits sévères de séparation et sur l’approche propre au programme prennent le relai auprès des parents. D’autres imaginent plutôt que l’intervenant·e en coparentalité au dossier exécute un suivi de transition, le temps que les parents s’ajustent à la fin du programme.

Partager le travail, c’est une chose. Partager la vision, c’en est une autre

L’approche unique du programme favorise le travail collaboratif entre les professionnel·le·s, même si le partage d’une même vision n’est pas toujours facile. En effet, certain·e·s professionnel·le·s du milieu juridique maintiennent leur rôle traditionnel, plutôt que de l’adapter pour encourager la coparentalité entre les parents, ce qui est nuisible au succès de l’intervention.

Un autre enjeu est le partage unidirectionnel des informations entre l’intervenant·e en coparentalité et les autres professionnel·le·s. Tous et toutes reconnaissent l’importance d’une personne neutre avec qui les parents peuvent être vulnérables sans crainte de subir des répercussions sur le processus de séparation ou de la DPJ. Cependant, certain·e·s sont plus ou moins confortables à l’idée de ne pas connaître les informations sur lesquelles ils ou elles peuvent dépendre lors d’une prise de décisions libre et éclairée concernant la situation familiale.

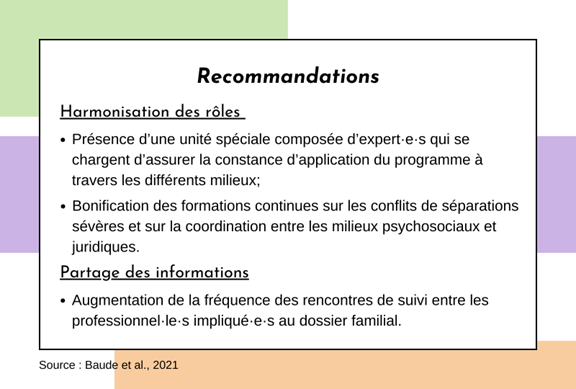

Comment s’attaquer aux problèmes d’harmonisation et aux balises floues sur le partage d’informations? Voici quelques pistes formulées par les professionnel·le·s.

Un programme prometteur qui ne demande qu’à être bonifié

« En septembre, quand j’ai commencé à le suivre, j’avais un petit gars avec l’anxiété dans le piton. À peine capable de parler de son père et de sa mère, partait à pleurer avec des crises d’anxiété. Aujourd’hui, j’ai un petit gars qui me dit qu’il est 9/10 chez papa, 9/10 chez maman, pis 10/10 ce serait que papa vienne souper chez maman. Je suis ailleurs, là. » – Intervenant·e social·e no 20

Les témoignages des professionnel·le·s parlent d’eux-mêmes! Le potentiel du programme Une coparentalité à construire en contexte de conflits sévères de séparation dépasse les attentes des professionnel·le·s, mais également celles des parents. Au-delà des bénéfices humains, ce programme allège la charge professionnelle des intervenant·e·s sociaux ou juridiques grâce au travail collaboratif. Alors quoi de mieux que de bonifier un programme prometteur qui offre un soutien considérable, autant aux professionnel·le·s qu’aux familles vivant des vulnérabilités ou des situations complexes. Surtout qu’importe, parent ou enfant, tous et toutes méritent de traverser les tempêtes de la vie accompagné·e·s et équipé·e·s de bouées adaptées à ses besoins et ses particularités.

[1] Les informations contenues dans l’introduction sont tirées de la page internet « Approche sociojuridiciaire en conflits sévères de séparation » du Gouvernement du Québec par le CISSS de la Montérégie-Est, consulté le 22 mai 2024 à : https://www.santemonteregie.qc.ca/est/approche-sociojudiciaire-en-conflits-severes-de-separation.