« Maman, quand est-ce que je vais chez papa? » « Papa, quand est-ce que je vais chez maman? » Des questions qui se font de plus en plus fréquentes alors que la résidence partagée a gagné en popularité au Québec depuis les dernières années. Entre garde exclusive, résidence alternée, rotation des week-ends… s’agit-il d’un simple choix ou d’un véritable casse-tête? Derrière cette diversité d’arrangements résidentiels se dévoilent des réalités uniques aux familles impliquées, façonnées par les profils des parents et des enfants, ainsi que par des points de vue souvent divergents entre les ex-partenaires. Quels sont les facteurs qui influencent réellement ce choix et orientent les arrangements résidentiels après la séparation?

En contexte de rupture parentale, décider où les enfants vivront ne se résume pas à une simple formalité. Pour mieux comprendre les paramètres de cette décision souvent complexe, une équipe de recherche s’est plongée dans les données collectées en 2018 dans le cadre de l’Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec (ELPSRQ). Les réponses de 1 500 parents séparés ont permis l’analyse d’une diversité de facteurs influençant les décisions concernant les arrangements résidentiels post-séparation, tant chez les parents que chez les enfants. Quels éléments orientent réellement le choix du foyer des enfants? Éléments de réponse; des facteurs multiples, liés aux spécificités des parents et des enfants.

50-50? Pas si simple!

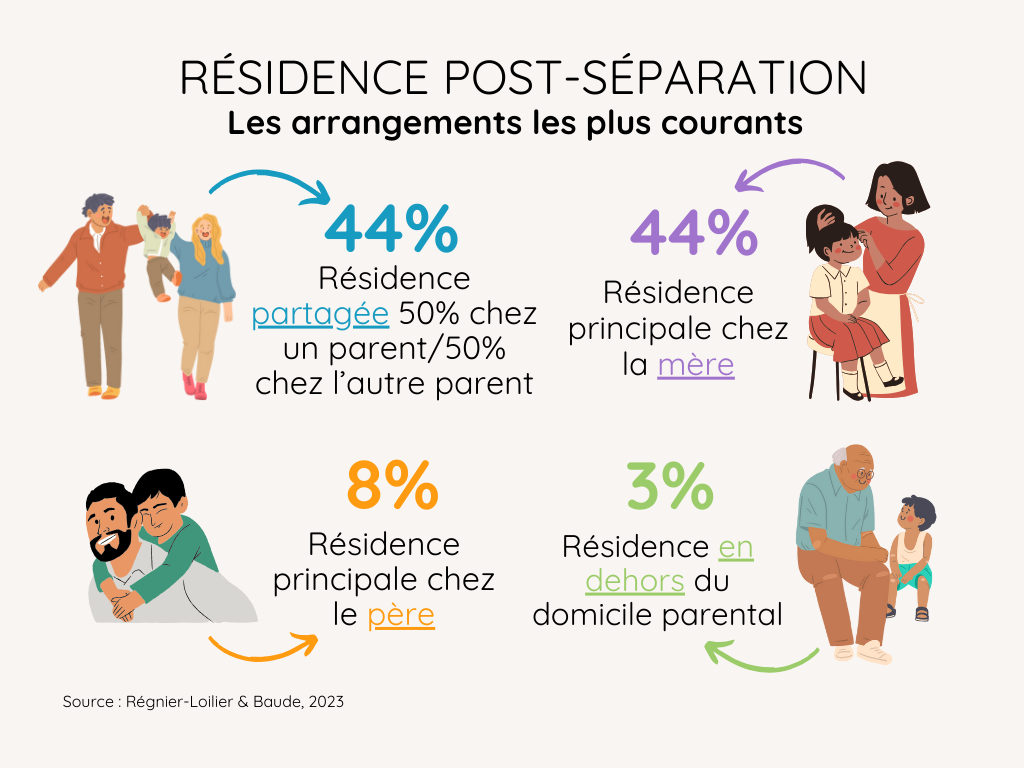

Quand les parents se séparent, comment décider du foyer principal de leur(s) enfant(s)? Pour certain·e·s, la réponse semble évidente : une résidence partagée à 50-50. Mais la réalité est bien plus nuancée! Les types d’arrangements résidentiels sont d’une diversité impressionnante, avec plus de 250 configurations distinctes. Mais certaines grandes tendances se dessinent selon des raisons propres à chaque famille.

Qui décide vraiment de la résidence des enfants?

La séparation recompose le jeu, mais ce sont les parents qui mènent la partie! Certaines caractéristiques pèsent dans la balance : les parents avec un revenu plus élevé ou un niveau d’éducation supérieur optent davantage pour la résidence partagée. Pourquoi cette tendance? La résidence partagée a un coût : elle exige que chaque parent dispose d’un logement suffisamment spacieux pour accueillir les enfants. De plus, lorsque les mères sont actives professionnellement, elles souhaitent maintenir un équilibre entre leur vie de famille et leur activité professionnelle, sans limiter leur épanouissement personnel à la sphère familiale.

Qui prend l’initiative de la rupture? La réponse à cette question, qui peut sembler superficielle, influence pourtant les arrangements de résidence… Lorsqu’un père est à l’origine de la séparation, il est plus probable que l’enfant vive principalement avec sa mère. La personne qui initie la rupture joue donc un rôle clé dans la dynamique post-séparation.

Et qu’en est-il de la remise en couple? Lorsqu’un père retrouve un·e partenaire après la séparation, il est moins fréquent que l’enfant vive exclusivement chez la mère. En effet, lorsque l’enfant ne vit pas exclusivement chez la mère, cela pourrait refléter un engagement plus fort du père envers sa vie familiale, souvent associé à une plus grande propension à se remettre en couple. L’inactivité du parent a aussi un rôle à jouer dans la décision. Lorsqu’un père est inactif professionnellement avant la séparation – c’est-à-dire sans emploi ou sans activité rémunérée – cela favorise à la fois une résidence de l’enfant chez la mère et, paradoxalement, chez le père. D’une part, l’inactivité du père peut être un frein à la résidence partagée, car elle est souvent perçue comme une situation défavorable, notamment par exemple lorsqu’il devient difficile de maintenir un logement adapté pour accueillir les enfants. Dans ce contexte, l’enfant réside alors plus souvent chez sa mère. D’autre part, cette même inactivité procure au père une plus grande disponibilité, rendant possible le fait que l’enfant réside « toujours ou le plus souvent » à son domicile.

Et quand le conflit fait loi, le recours au système de justice est fréquent. Le contexte de séparation, surtout lorsqu’il est conflictuel ou implique de la violence conjugale, renforce aussi cette tendance vers une résidence exclusive chez la mère. Dans ces situations, un procès peut être engagé pour défendre la résidence partagée ou, au contraire, pour la refuser lorsqu’un parent est jugé défaillant et qu’il existe des risques pour le bien-être de l’enfant.

Enfin, l’emplacement géographique de la résidence des parents pèse aussi dans la balance. La distance entre les domiciles des ex-partenaires peut influencer les décisions de résidence. Plus la distance entre les parents est grande, plus le maintien d’une résidence partagée est complexe… Imaginez, par exemple, un parent qui déménage dans une autre région : comment assurer les trajets quotidiens pour l’école? De même, si l’un des parents est né hors du Canada, il est plus probable que l’enfant réside principalement chez la mère.

Les enfants ont leur mot à dire!

Et les enfants, dans tout ça? Les arrangements de résidence post-séparation ne sont pas toujours fixes : ils s’ajustent aux particularités de chaque enfant. Les plus jeunes, notamment les moins de 5 ans, vivent majoritairement chez la mère. Chez les adolescentes de 11 à 15 ans, la tendance est aussi marquée : elles résident plus souvent en continu chez leur mère. On pourrait y voir un lien spécifique mère-fille au moment de l’entrée dans la puberté. Et la fratrie? Curieusement, la présence de frères et sœurs ne semble avoir aucun impact sur les choix de résidence.

Perceptions de résidence : des visions genrées?

Peut-on imaginer que les parents séparés soient du même avis quand il s’agit de décider du lieu de résidence des enfants? En réalité, c’est rarement le cas! Des différences selon le genre ressortent clairement et influencent la perception et les déclarations sur l’arrangement résidentiel. Les mères, par exemple, tendent à déclarer que les enfants résident principalement chez elles, tandis que les pères rapportent davantage une résidence partagée. Pourquoi cette divergence? D’un côté, cela pourrait refléter des biais dans la perception de l’engagement parental, voire une tendance à minimiser l’implication du père. De l’autre, le biais déclaratif – le phénomène où un individu déforme la réalité ou adapte ses réponses lorsqu’il est interrogé – joue peut-être un rôle. En effet, ce biais voudrait que les mères insistent sur leur rôle de parent principal tandis que les pères valorisent l’équilibre de la résidence partagée. Ainsi, chacun pourrait être influencé par sa propre expérience et ses perceptions, soit pour renforcer son propre investissement parental, soit pour minimiser celui de l’autre. Cela soulève aussi une question plus large : cette dynamique ne reflète-t-elle pas une vision sociétale où la mère est encore largement perçue comme le parent principal, influençant ainsi les décisions autour de la garde?

Intervenir, oui… mais en tenant compte des différences!

Parvenir à une entente entre deux parents sur la question de la résidence post-séparation peut parfois s’avérer être un véritable casse-tête! Une foule de facteurs entre en jeu, et soutenir les parents demande une attention particulière.

Pourquoi? Parce que chaque famille a son propre rythme, sa façon de fonctionner et sa capacité à s’adapter. Mais ce n’est pas tout! Le fameux biais déclaratif et les différences selon le genre du parent rappellent l’importance d’écouter chaque parent avec attention pour obtenir une vision équilibrée de la dynamique familiale. Sans compter les aspects sociaux et économiques – revenu, emploi, situation conjugale – qui demandent des approches adaptées. Si la coparentalité est souvent mise de l’avant, il ne faut pas oublier que les changements apportés et les fréquents allers-retours entre deux maisons peuvent aussi être une source de stress pour les enfants. Pour les intervenant·e·s, il s’agit de reconnaître les besoins uniques des enfants et d’y répondre en tenant compte de leur rythme et de leur capacité à s’adapter. Bref, accompagner ces familles, c’est leur offrir un soutien sur mesure, à leur image.

Transition… entre deux maisons

Sans modèle universel ni recette magique, chaque famille crée sa propre formule. Au Québec, les choix de résidence pour les enfants après une séparation sont aussi variés que les familles elles-mêmes. Alternance hebdomadaire, partage à parts égales, garde exclusive, ou autres arrangements : chaque situation raconte l’histoire unique de parents et d’enfants qui naviguent ensemble dans cette nouvelle réalité. Et tout n’est pas coulé dans le béton! À mesure que les besoins changent, ces arrangements s’ajustent, reflétant les influences sociales, économiques, et familiales qui les façonnent. En déchiffrant, et s’ajustant, à ces facteurs, on pave la voie à un accompagnement véritablement adapté pour chaque famille en transition.