Plusieurs types de familles coexistent aujourd’hui. Bien que leurs configurations soient différentes, la majorité a un point commun : les parents ont d’abord formé un couple avant que des enfants naissent de cette union. Ainsi, pour la plupart des familles, le point de départ est le sentiment amoureux. Cela dit, ce n’est pas le cas pour toutes. Des modèles parentaux alternatifs tendent à se développer. Aussi appelée coparentalité planifiée ou alliance parentale non conjugale, la coparentalité élective est un modèle qui dissocie la conjugalité et la parentalité. L’analyse de 38 articles scientifiques permet de mieux comprendre cette réalité. Traitant de situations familiales impliquant au moins deux adultes qui vivent ou planifient vivre ce type de coparentalité, des études relèvent certaines des raisons qui motivent les parents à faire ce choix. Si des avantages sont associés à cette façon d’être une famille, des défis attendent aussi les coparents. Mais lesquels?

Deux trajectoires, plusieurs motivations

Nombreuses sont les histoires familiales et les genèses diversifiées… Des ami·e·s d’enfance discutent depuis toujours de l’idée d’avoir des enfants ensemble. La voisine d’une maman solo est très impliquée dans la routine familiale et occupe pratiquement le rôle de deuxième parent. Après plusieurs années de recherche infructueuse pour une femme porteuse, un couple homosexuel et leur amie envisagent de s’unir pour fonder une famille à trois.

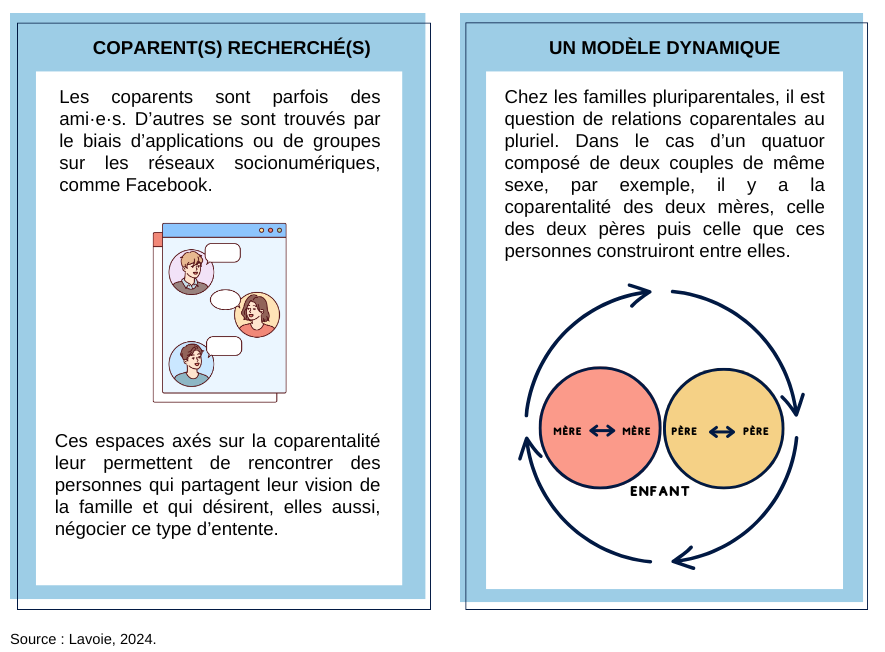

Ainsi, le projet peut prendre racine et s’élaborer avant la conception de l’enfant. Le choix de se tourner vers ce modèle est, pour certains coparents, motivé par le désir de fonder une famille en faisant équipe avec une ou des personnes qui partagent leur vision et leurs aspirations. Il s’impose parfois d’emblée aux coparents, alors que d’autres l’envisagent plus loin dans leur processus, c’est-à-dire après avoir exploré d’autres avenues ou à la suite de tentatives infructueuses en procréation assistée. Figure également parmi les motivations de certains la volonté que l’enfant ait une figure maternelle et paternelle. Motivation que l’on peut observer chez certains couples de même sexe, par exemple.

Pour d’autres adultes, il s’agit plutôt d’un arrangement familial qui s’actualise après la naissance de l’enfant. Une famille monoparentale ou soloparentale à laquelle s’ajoutent un ou plusieurs parents en constitue un exemple. Le désir de partager les charges familiales comme le soutien et les finances peut motiver certains d’entre eux à adopter ce modèle. D’autres, enfin, optent pour celui-ci parce qu’ils souhaitent assurer à l’enfant une sécurité et une protection à long terme.

Deux, trois, quatre… combien de parents?

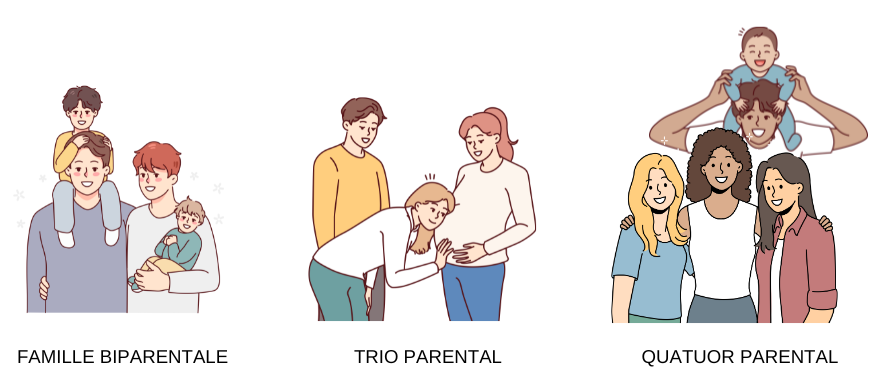

Modèle familial aux formes multiples, trois configurations familiales sont cependant plus fréquentes dans les écrits, et donc dites «classiques». Ces modèles font partie de deux grandes catégories : la famille biparentale et la famille pluriparentale. La première est composée de deux parents et la seconde, de plus de deux. Sont inclus dans la pluriparentalité, par exemple, le trio parental – pouvant être formé d’un couple et d’une autre personne – et le quatuor parental – souvent constitué de deux couples.

Faire équipe, concilier, partager

Les points positifs du modèle? La possibilité de faire équipe et de mettre en commun plusieurs ressources, comme le temps, la patience et le soutien social, mais aussi les ressources fiscales et financières. Les coparents affirment également avoir une plus grande marge de manœuvre dans la conciliation des différentes sphères de leur vie – familiale, professionnelle et personnelle –, puisque le temps et les tâches sont divisés entre plusieurs personnes.

La possibilité de fonder une famille dans un modèle alternatif qui répond aux valeurs des coparents est perçue comme un grand plus. Deux personnes en couple n’ont pas forcément les mêmes valeurs éducatives. Elles ne souhaitent pas nécessairement y investir le même temps non plus. La coparentalité élective, quant à elle, permet aux parents de créer une famille à partir d’une vision commune et partagée.

Des défis pratiques, relationnels, structurels et légaux

Qui dit innovation dit défis. La coparentalité élective étant peu commune, chaque famille doit penser à sa propre structure. Cela amène les coparents à rencontrer des obstacles lorsqu’ils tentent de mettre concrètement en place leur projet. Ils peuvent se heurter à des difficultés dans la négociation de certains aspects de la vie quotidienne, comme dans le choix du lieu de résidence ou du type d’habitation : préfèrent-ils être voisin·e·s, partager un duplex ou vivre dans la même maison?

Choisir de fonder une famille hors normes les expose également à certains jugements. L’entourage n’est pas forcément soutenant. Lorsque les coparents tentent de parler de leur projet avec des membres de leur famille élargie ou des ami·e·s, celui-ci peut créer des inconforts ou être remis en question. Certaines personnes perçoivent la coparentalité élective comme une version immature de la vie familiale et qualifient ces liens de moins profonds ou de moins durables que ceux qui se développent dans une relation conjugale.

Aux défis pratiques et relationnels s’ajoutent des défis structurels. Lorsqu’elles se retrouvent dans les différentes institutions, les familles sont confrontées à des professionnel·le·s peu formé·e·s et peu outillé·e·s pour accueillir une telle diversité familiale. Elles rencontrent également des enjeux sur le plan fiscal et légal : dans le cas des familles de plus de deux parents, tous les coparents ne peuvent être reconnus comme parents de l’enfant.

La coparentalité élective, un modèle révolutionnaire?

À la question : « La coparentalité élective révolutionne-t-elle les normes familiales? », une réponse nuancée s’impose. Lorsque l’on considère que le couple constitue le point de départ du « faire famille », ce modèle apparaît comme révolutionnaire puisqu’il dissocie les deux sphères que sont la conjugalité et la parentalité, retirant le sentiment amoureux de l’équation. La façon dont les coparents la mettent en pratique influence cependant son degré de nouveauté. Plusieurs d’entre eux adhèrent aux représentations hétéronormatives traditionnelles de la famille et à l’idée que les pères et les mères ont des rôles distincts et complémentaires.

Ces familles se rapprochent davantage de la norme sociale établie. D’autres s’en éloignent en faisant des choix différents. On retrouve le même phénomène lorsqu’on examine le rapport qu’établissent les coparents avec la structure parentale. Alors que certains sont très attachés au modèle biparental et considèrent qu’une famille ne peut être constituée de plus de deux parents, d’autres la conçoivent avec davantage de souplesse et reconnaissent qu’il est possible de réunir plus de deux adultes pour fonder une famille et élever des enfants.

Discuter et s’entendre, le noyau de la démarche

La coparentalité élective s’éloigne du modèle familial occidental basé sur la conjugalité. Son caractère atypique peut conduire certaines personnes à s’interroger sur les conséquences que cette façon de « faire famille » pourrait avoir sur les enfants. D’autres s’inquiètent de leur bien-être, ou perçoivent ce modèle comme très complexe et s’imaginent difficilement qu’il puisse être mis en pratique dans l’harmonie. Ces questionnements sont légitimes puisqu’ils s’intéressent au vécu des enfants.

Au moment de l’évaluer, il importe toutefois de se rappeler que le projet se concrétise au terme d’une entente négociée. De nombreuses discussions ont lieu avant la conception. Celles-ci sont axées sur le bien-être de l’enfant dès le début du processus et sont toutes orientées vers le même objectif : celui d’en prendre soin.

Des études restent à faire afin d’en connaître davantage sur le point de vue des enfants, mais un fort constat émerge : ils savent que leur famille est différente.

Cette réalité fait partie de leur identité et de leur vie au quotidien. Les craintes des adultes ne sont pas les leurs. Les recherches montrent qu’ils comprennent les différents liens qui existent au sein de la famille et que les rôles et responsabilités ne sont pas les mêmes pour tous les coparents.

Et si l’on prenait un pas de recul pour se rappeler que de nombreuses cultures et sociétés partout à travers le monde montrent, depuis longtemps, que plusieurs personnes peuvent, ensemble, élever et s’occuper d’un enfant?