L’éclatement du modèle familial traditionnel a permis l’émergence et la reconnaissance de différents types de familles : recomposées, monoparentales, soloparentales, etc. Le mariage n’étant plus indissoluble, les personnes séparées ou divorcées peuvent former de nouveaux couples. Les enfants sont alors intégrés dans différents modèles de garde. La recomposition familiale a pour effet de priver temporairement l’un des parents de la garde de son enfant. Pour l’enfant, cela signifie qu’il peut partager son quotidien avec un·e autre adulte qui assume certaines fonctions parentales. Cette personne peut devenir, pour lui, une figure parentale supplémentaire. Lorsqu’on parle de figure parentale supplémentaire, on peut également évoquer les enfants retirés de leur famille et placés en famille d’accueil. Bien que le parent se soit vu retirer la garde, il conserve l’autorité parentale et continue de prendre des décisions pour son enfant. Comme dans les familles recomposées, la parentalité est partagée entre les parents et la famille d’accueil. Pourrait-on, alors, envisager le placement en famille d’accueil comme une forme de recomposition familiale? Cette hypothèse soulève plusieurs questions. Pour y réfléchir, il importe d’abord de revoir certaines idées préconçues. Lesquelles? L’obligation d’une coupure des liens entre l’enfant et sa famille ainsi que l’idée voulant que des nouveaux liens familiaux remplacent ceux d’avant.

Couper, remplacer, effacer …

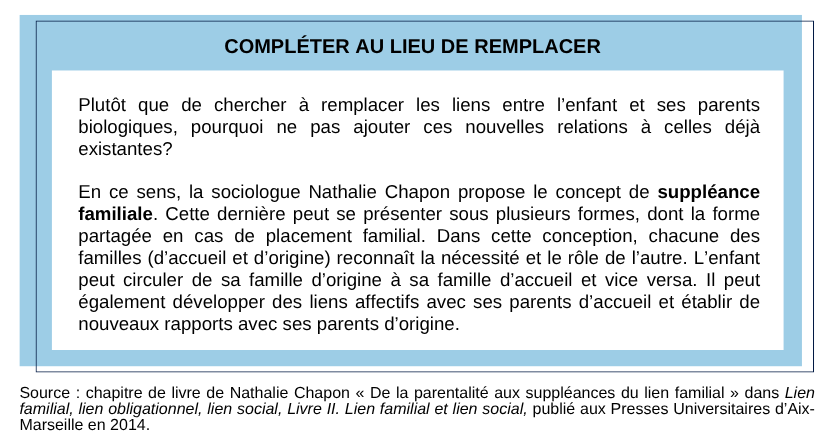

Les parents qui sont dans l’incapacité d’assumer leurs fonctions parentales devraient-ils céder leur place à d’autres capables de le faire? En cas de placement, la peur que l’enfant vive des difficultés du fait d’avoir deux familles encourage l’effacement de la famille d’origine. Mais est-ce l’existence des deux familles qui crée des difficultés chez l’enfant ou plutôt le fait que l’on induise chez lui l’idée qu’il doit en choisir une seule, sa « vraie » famille?

La société évolue, mais le droit québécois reste figé dans un modèle traditionnel biparental qui démontre une préférence très nette à reconnaître le rôle parental d’une personne seulement lorsqu’elle en remplace une autre. En adoption plénière l’enfant perd tout lien avec sa famille d’origine, les parents d’adoption remplaçant les parents biologiques. Lors d’un placement en famille d’accueil, c’est plutôt la parentalité qui est substituée. Le lien de filiation entre l’enfant et ses parents d’origine est maintenu, mais les tâches et responsabilités associées au rôle de parent sont assumées par les parents d’accueil qui les remplacent au quotidien. Dans un cas comme dans l’autre, il est question de retirer des liens ou de les remplacer. Le Québec est attaché à cette idée de la famille biparentale. Le refus du Législateur de reconnaître une forme d’adoption qui n’aurait pas pour fait de rompre les liens de filiation d’origine de l’enfant et le statut ambigu des familles d’accueil en protection de la jeunesse en sont des manifestations. Il en va également de même concernant l’absence de reconnaissance du statut de beau-parent.

Parents d’accueil et beaux-parents : des similitudes

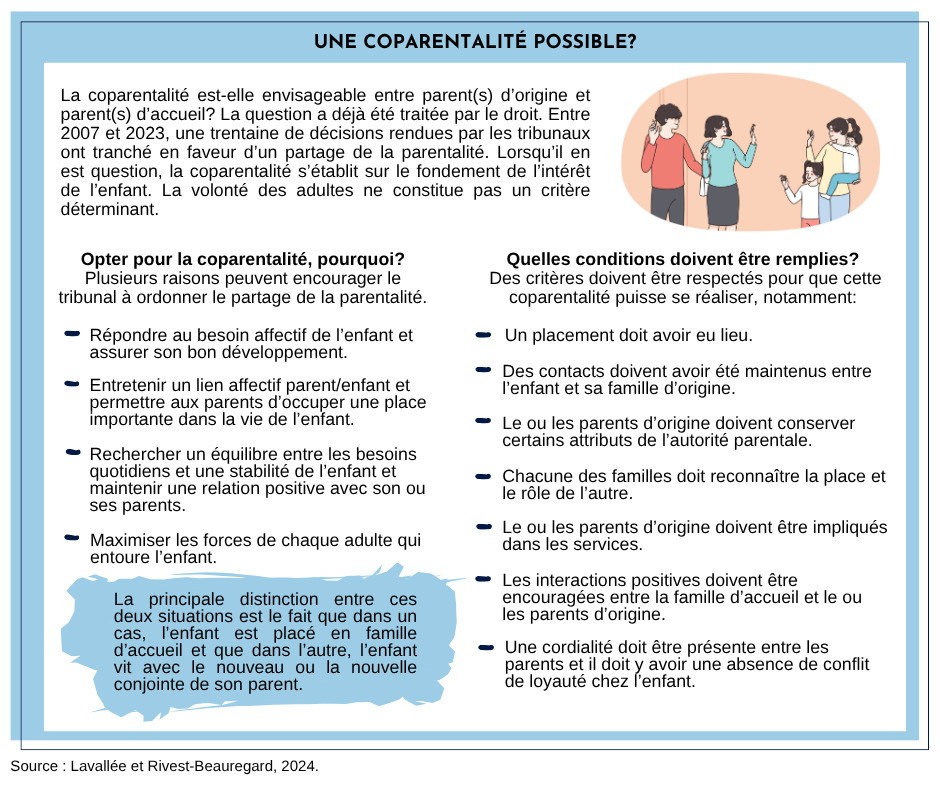

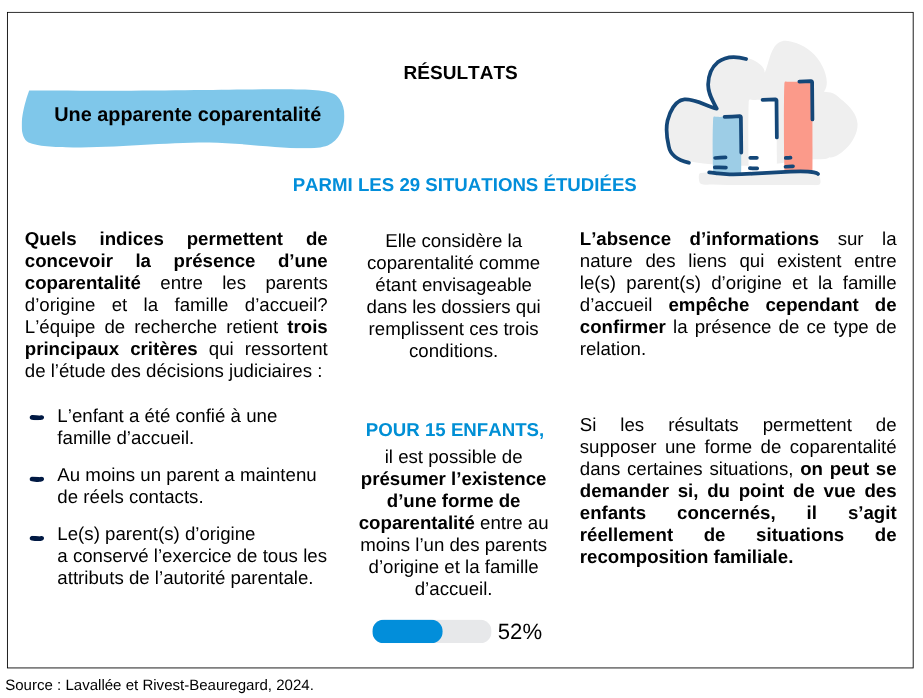

Des rapprochements juridiques sont inévitables entre le placement familial et la recomposition familiale. Dans une situation comme dans l’autre, le parent d’accueil ou le beau-parent peut être désigné comme tuteur supplétif et exercer une partie de l’autorité parentale. Advenant une séparation ou le retrait de l’enfant de la famille d’accueil, le beau-parent ou le parent d’accueil peut se voir accorder des droits d’accès, voire obtenir la garde de l’enfant dans certaines situations. Ainsi, une coparentalité peut potentiellement être mise en place entre le parent et le beau-parent ou entre le parent et le parent d’accueil.

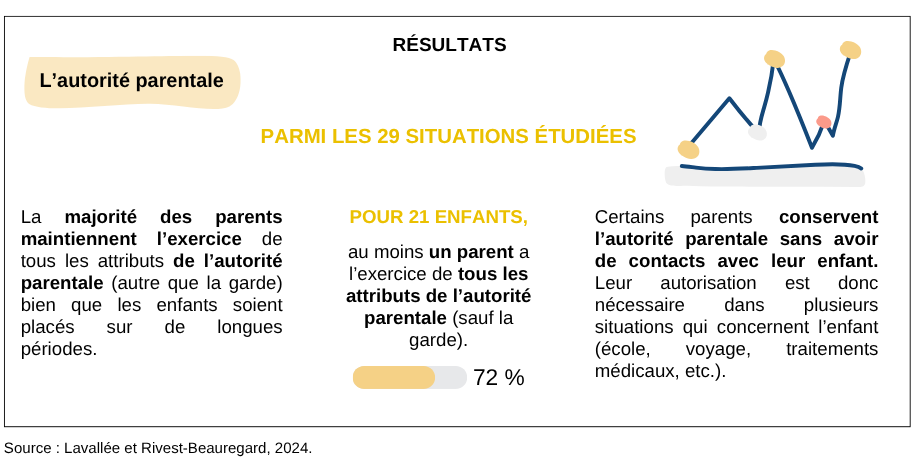

Et du côté de la protection de la jeunesse? Plusieurs articles dans la Loi sur la protection de la jeunesse favorisent l’implication du parent et son maintien dans la vie de l’enfant. Le parent dont l’enfant est placé perd le droit de garde, mais est toujours investi de l’autorité parentale (sauf si on la lui retire). Il peut donc continuer à prendre les décisions importantes relatives au soin et à l’éducation de l’enfant. De ce fait, la loi favorise l’établissement d’une forme de coparentalité, à moins que cela soit contraire à l’intérêt de l’enfant.

Contacts maintenus et autorité parentale conservée

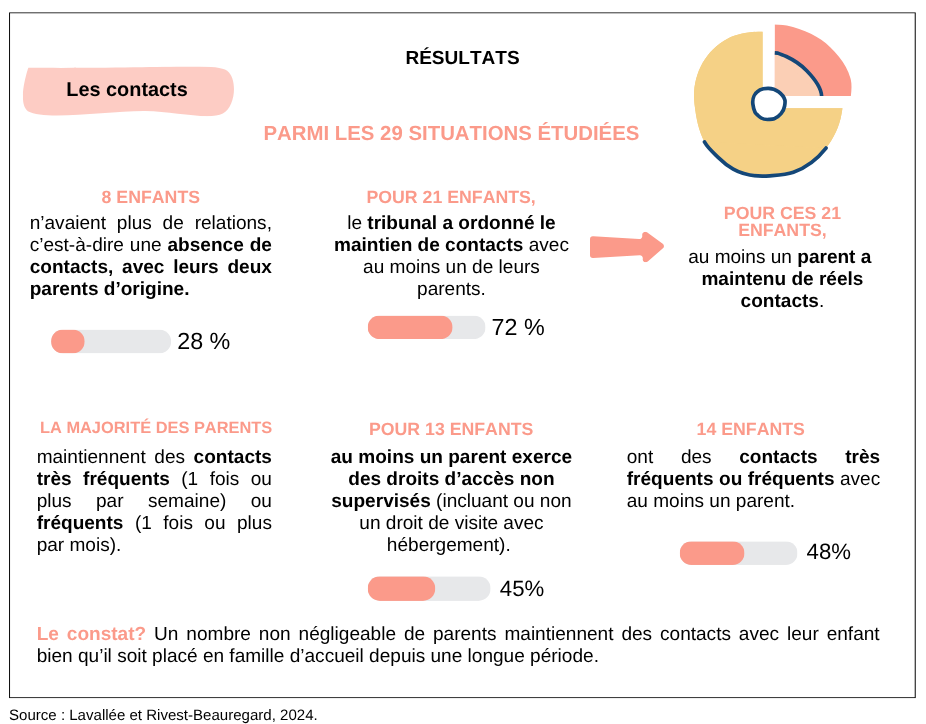

Comment explorer cette idée d’un rapprochement entre famille d’accueil et famille recomposée? Une étude[1] visant à tracer le portrait des trajectoires de vie d’enfants placés en protection de la jeunesse sur de très longues périodes offre un éclairage intéressant sur la question. La situation de 29 enfants ayant été placés sur une période de 7 à 14 ans en famille d’accueil a été étudiée. Par l’analyse simultanée de leur dossier judiciaire et de leur dossier social, l’équipe de recherche a tenté de répondre à trois questions. La première : les enfants ont-ils maintenu des liens avec leurs parents? La deuxième : est-ce que les parents ont continué d’exercer certaines fonctions parentales? Enfin, la troisième : lorsque la réponse aux deux premières questions est positive, peut-on poser l’hypothèse qu’il existe une forme de coparentalité entre le parent et la famille d’accueil?

L’équipe s’intéresse à la fréquence et au type de contacts maintenus entre les enfants et leur(s) parent(s) d’origine pendant le placement, ainsi qu’à l’exercice de l’autorité parentale.

Qu’en pensent les enfants?

Le placement en famille d’accueil est-il une forme de recomposition familiale? Le questionnement demeure, à ce stade, sans réponse. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour répondre à cette question et savoir, notamment, ce qu’en pensent les enfants placés. Interrogeons les principaux intéressés : ont-ils l’impression de vivre au sein de familles recomposées?

[1] C. Siffrein-Blanc, C. Lavallée, et al., Quelle protection pour les enfants en placement longue durée? Approche comparée France-Québec, rapport de recherche présenté à l’Observatoire national de protection de l’enfance, 2023. Cette recherche a été financée par l’Observatoire de protection de l’enfance et le Fonds d’études notariales.