De 1981 à 2021, le nombre de conjoint·e·s de fait a presque doublé au Québec. En 2021, le Québec était la seule province canadienne où les couples non mariés étaient plus susceptibles que les couples mariés d’avoir des enfants à la maison. Si les conditions entourant le mariage et l’union civile sont fortement réglementées et les couples, largement protégés, les conjoint·e·s de fait vivent une tout autre réalité. Malgré le nombre important de couples et d’enfants concernés par cette situation, l’union libre est longtemps demeurée sans encadrement juridique. Le droit de la famille adoptait une approche selon laquelle la responsabilité de se protéger revenait aux partenaires qui choisissaient cette forme de vie commune. D’importantes problématiques découlent toutefois de cette absence de loi, comme des inégalités financières entre les conjoint·e·s en cas de séparation. De nombreuses années de débats et de litiges ont finalement mené au changement. C’est ainsi que le régime d’union parentale a vu le jour en 2024. Qui concerne ce régime et quels en sont les effets? Offre-t-il les mêmes protections que le mariage ou l’union civile?

Le régime d’union parental, c’est pour qui?

- Les conjoint·e·s de fait parents légaux d’un même enfant qui partagent une vie commune et qui se présentent publiquement comme étant en couple, peu importe la durée de leur vie commune.

- Les parents légaux d’un même enfant qui vivent en cohabitation.

Ainsi, depuis le 30 juin 2025, sont considéré·e·s comme étant en d’union parentale :

- Les conjoint·e·s de fait qui sont parents légaux d’un même enfant qui naît à cette date et après.

- Les parents d’un enfant qui deviennent conjoint·e·s de fait à cette date et après.

- Les parents dont l’enfant est né avant cette date et qui demandent d’adhérer au régime.

Ne sont pas considérés comme étant en union parentale :

- Les couples mariés ou unis civilement.

- Un couple dont l’un·e des deux partenaires est encore lié·e à une autre personne par le mariage ou l’union civile.

Ce qui met fin à l’union parentale?

Le décès de l’un des parents ou l’arrêt de la vie commune. Aucun acte juridique – déclaration notariée ou jugement – n’est nécessaire pour officialiser la fin de l’union.

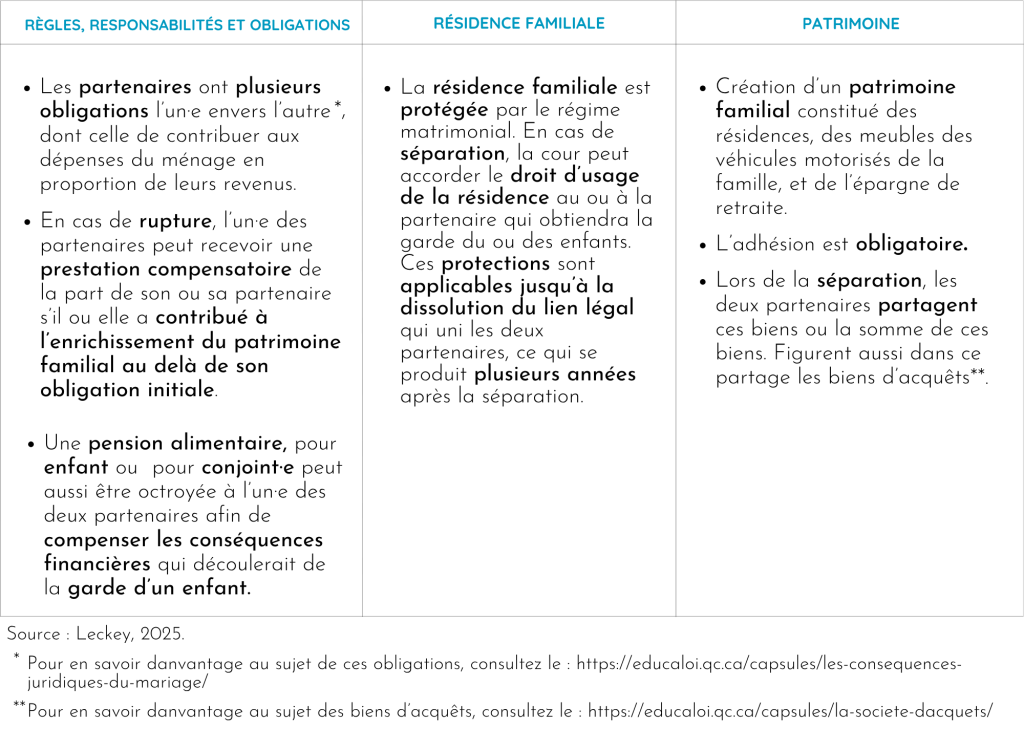

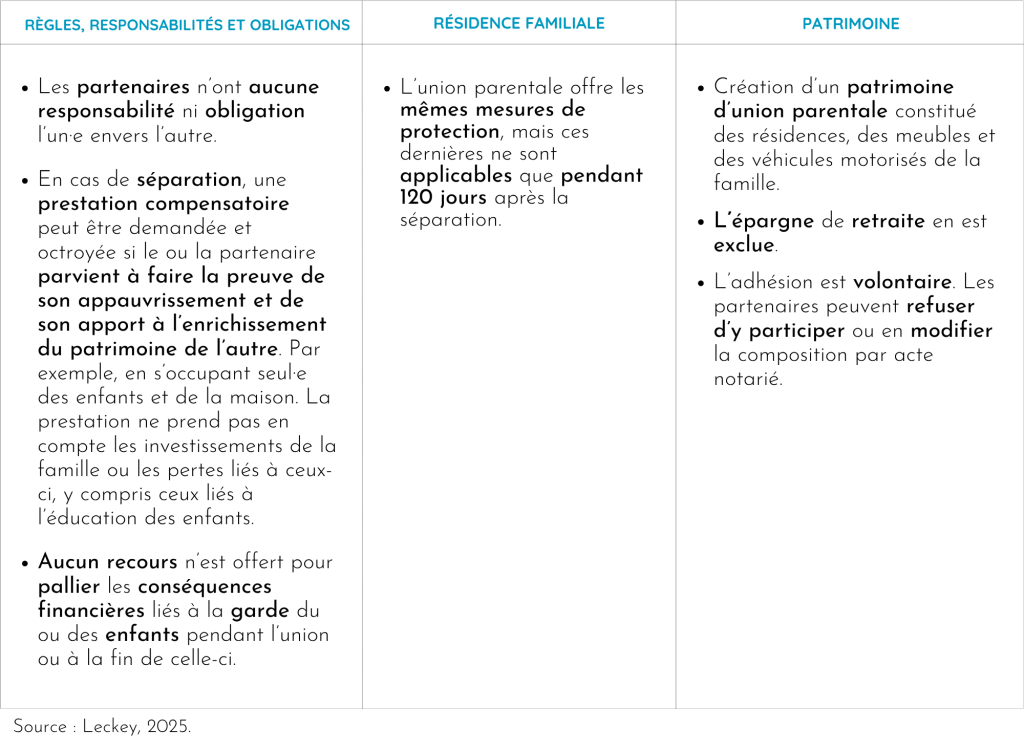

Le mariage, l’union civile et l’union parentale : des effets différents

Mariage et union civile

Union libre

Incohérence et manque d’harmonisation

Le régime d’union parentale a fait couler beaucoup d’encre. Si certain·e·s saluent cette initiative, d’autres pointent plusieurs lacunes. Parmi celles-ci, figure le fait que l’union parentale ne prévoit rien pour plusieurs couples en union libre :

Les conjoint·e·s de fait sans enfant.

Les parents dont l’un des deux partenaires est toujours relié·e à une autre personne par les liens du mariage ou de l’union civile.

Les familles recomposées dont les enfants ne sont pas nés des deux parents.

Les familles dont l’enfant n’a pas été adopté par les deux partenaires.

De leur côté, les lois sociales, dont celles qui calculent les revenus du ménage pour réduire le montant des prestations, reconnaissent rapidement le conjoint ou la conjointe de fait comme « parent » du ou des enfants sans qu’aucune parenté ou filiation n’ait besoin d’être reconnue. Des incohérences semblent demeurer, tout comme le manque d’harmonisation qui existe entre le droit fiscal, le droit social et le droit de la famille.

L’absence d’obligations entre conjoint·e·s en union parentale pose aussi un problème, laissant la cour avec peu d’outils pour mesurer l’ensemble des impacts économiques de la relation sur les deux partenaires. Comment calculer la prestation compensatoire? En choisissant de ne pas appliquer cette loi aux enfants nés avant le 30 juin 2025 et en offrant la possibilité aux parents de se retirer du patrimoine d’union parental, la réforme semble confirmer l’avantage des enfants de parents mariés par rapport à ceux de parents conjoints de faits. Force est de constater que tous les enfants québécois n’ont toujours pas les mêmes droits.