On entend souvent dire que les hommes éprouvent plus de difficulté à demander de l’aide. Cette idée mérite d’être nuancée. S’il est vrai que dans un contexte de séparation conjugale, les mères utilisent davantage les services psychosociaux, juridiques et psychojuridiques, les pères savent aussi chercher du soutien lorsque leur bien-être et celui de leur(s) enfant(s) sont concernés. Bien qu’un faible pourcentage utilise les ressources à leur disposition, la majorité des papas qui y ont recours affirme qu’elles répondent à leurs besoins. Mais pourquoi utilisent-ils si peu ces services? L’offre correspond-elle aux besoins des pères dans toute leur diversité? Qu’est-ce qui distingue ceux qui y font appel de ceux qui ne le font pas?

Une équipe de recherche de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université McGill, de l’Université Laval, de l’Université d’Ottawa, et du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, se penchent sur ces questions. À l’aide des données tirées de l’Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec, l’équipe dresse un portrait de la connaissance et de l’utilisation – ou non – des services psychosociaux, juridiques et psychojuridiques par les pères après une séparation conjugale. En analysant l’expérience de 752 pères et 788 mères séparé·e·s depuis moins de deux ans et ayant au moins un enfant de moins de 14 ans, elle met aussi en lumière les besoins spécifiques des pères et les obstacles qui freinent l’accès à un soutien formel.

Au centre de la demande d’aide? Le bien-être et l’enfant

La clé pour évaluer la pertinence de l’offre de services destinée aux pères? Comprendre ce qui motive leur démarche. Sur ce point, les résultats révèlent que c’est principalement pour leur propre bien-être. En effet, un peu plus de 1 père sur 2 qui utilise les services publics le fait pour s’aider à mieux vivre la séparation. Cela dit, le bien-être du ou des enfant(s) est tout aussi important. Ainsi, nombreux sont ceux qui vont chercher du soutien pour limiter l’impact émotionnel de la séparation sur leur(s) jeune(s).

L’amélioration de la communication avec l’ex-partenaire apparaît également comme une motivation significative à recourir aux services d’aide. Pour les pères, trouver un terrain d’entente pour la nouvelle organisation familiale, notamment en ce qui concerne le temps parental avec son ou ses enfant(s), est souvent déterminant. D’autres encore souhaitent s’informer sur le droit familial et sur la responsabilité parentale afin d’être mieux outillés pour les procédures à venir, si l’affaire devait être portée devant les tribunaux, par exemple.

À besoins multiples, réponses multiples

Qu’est-ce qui pousse un père à choisir un service plutôt qu’un autre? L’étude dévoile que ce sont surtout les dimensions relationnelles qui entrent en jeu. Par exemple, les pères confrontés à des conflits fréquents avec leur ex-partenaire et à des difficultés relationnelles avec leur(s) enfant(s) ont tendance à se tourner vers l’aide psychosociale. Ces situations conflictuelles avec le coparent motivent aussi le recours aux services juridiques. En effet, les papas qui se tournent vers ce type d’aide ont généralement une relation fragile avec leur ancien·ne partenaire. Dans la majorité des cas, les services mobilisés sont à la hauteur de leurs attentes.

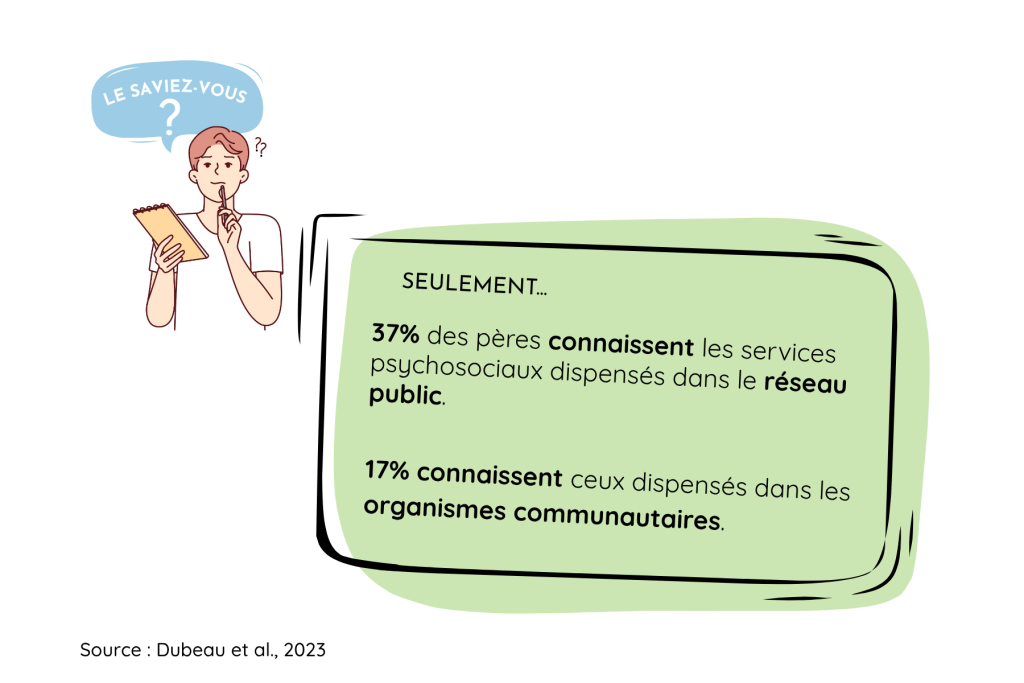

Une question s’impose : ces services relèvent-ils du secteur public ou privé? Dans le cas des services psychosociaux et juridiques, les pères séparés ont davantage recours à des professionnel·le·s en pratique privée. En effet, près de 1 papa séparé sur 4 utilise un service psychosocial à l’extérieur du réseau public. Même constatation quant aux services juridiques, où près de 1 père sur 4 consulte un∙e avocat∙e au privé. En comparaison, seulement 1 père sur 10 s’est tourné vers les services psychosociaux offerts dans le secteur public.

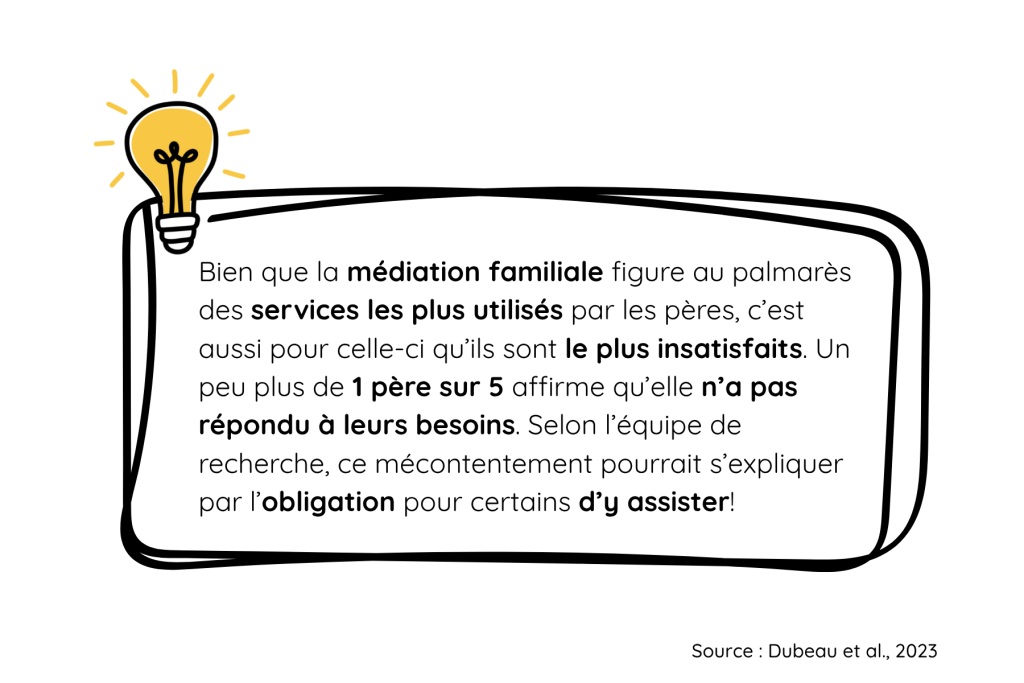

Pour les services psychojuridiques, c’est plutôt le secteur public qui domine, notamment pour les séances de médiation familiale. Les trois quarts des pères les connaissent et la moitié les utilise, principalement pour parvenir à une entente à l’amiable avec leur ex-partenaire.

Or, la question demeure : qui sont les pères qui n’utilisent pas ces services?

Des services pour tous? Quand le revenu et la scolarité font la différence

Derrière l’usage de ces services, quels profils se dessinent? L’étude répond à cette question par l’examen des caractéristiques sociodémographiques et psychologiques des pères. Les résultats démontrent que l’utilisation des services de soutien postséparation par ces derniers ne dépend pas, ou très peu, de leurs traits personnels. En effet, des facteurs tels que l’âge, la santé mentale ou encore l’adaptation des pères à la séparation n’influent pas réellement leur utilisation ou non des services psychosociaux et juridiques.

Cependant, le revenu et le niveau de scolarité semblent impacter l’utilisation des services psychojuridiques; il apparaît que les pères les plus éduqués et les mieux nantis ont recours à au moins un de ces services en plus grand nombre.

Demander de l’aide; une course à obstacles

Si les caractéristiques personnelles des pères sont insuffisantes pour expliquer leur recours ou non aux services, qu’est-ce qui explique qu’une majorité d’entre eux ne les utilise pas? Au banc des accusés : l’horaire des ressources, le manque de confiance envers les professionnel·le·s, le manque de connaissance des ressources d’aide et les coûts. En effet, plusieurs services, surtout ceux dispensés au privé, sont onéreux. Difficile dès lors pour les budgets serrés d’y avoir accès.

L’horaire des services, mal ajusté aux réalités professionnelles des pères, peut ainsi freiner leur demande d’aide. Comment consulter lorsque les heures d’ouverture coïncident avec l’horaire de travail? Quant au manque de confiance exprimé envers les professionnel·le·s, il pourrait – selon une hypothèse reprise par l’équipe de recherche – être lié à la prédominance du personnel féminin dans les services d’aide. En effet, les hommes et les femmes n’ayant pas la même façon d’aborder le soutien, cette dynamique pourrait avoir un impact sur la confiance des pères envers la personne qui intervient auprès d’eux.

Certains enjeux liés à une masculinité traditionnelle pourraient aussi contribuer à expliquer la non-utilisation des ressources. Il arrive que certains pères préfèrent gérer la situation seuls, sans recourir à une aide psychosociale ou juridique extérieure, ou encore qu’ils minimisent les difficultés vécues. Dans certains cas, ce choix est justifié; l’aide formelle n’est pas toujours nécessaire, notamment lorsque la séparation se déroule sans heurt. Toutefois, des pères plus réticents au départ, pourraient finalement la solliciter en tout dernier recours. Par exemple, cela pourrait être en situation de crise, lorsqu’une réponse rapide est nécessaire. Or, rien ne garantit la disponibilité des services au moment de la demande d’aide, même si l’urgence est de mise.

Pour en finir avec les rendez-vous manqués

Si parfois la recherche et l’utilisation des services d’aide disponibles ne semblent pas aller de soi pour les pères nouvellement séparés, le défi ne date pas d’hier! Un constat persiste : très peu de pères connaissent l’existence même de ces services.

Pour y remédier, l’équipe de recherche propose des moyens efficaces pour sensibiliser les pères aux ressources existantes. À cet effet, promouvoir les sites Internet spécialisés offrant des ressources à leur attention, diffuser de la publicité à la télévision ou encore envoyer des dépliants par la poste sont des avenues à privilégier pour informer les pères des services qui leur sont destinés.

Des services mieux adaptés aux réalités paternelles

S’il est souhaitable que les pères obtiennent du soutien après la séparation conjugale, force est d’admettre que les services doivent être accessibles, mais également adaptés à leurs besoins distincts. C’est pourquoi prendre le temps de connaitre ces papas qui se séparent est important. Ils sont diversifiés, présents et veulent le bien-être de leur(s) enfant(s). Ce point de vue est d’ailleurs celui du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité qui accompagne, à travers son Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles (PAPPa), les organisations offrant des services aux familles. Grâce à des ateliers ciblés visant à outiller les intervenant·e·s et gestionnaires provenant de milieux variés (communautaire, réseau de la santé et des services sociaux, milieu éducatif, etc.), l’organisme permet de mieux rejoindre les papas, dans toute leur diversité.