Du colloque Dans l’ombre du droit de la famille : les pluriparentalités et la recherche des origines, un constat émerge : la multiplication des figures parentales et des modèles familiaux nous éloigne du modèle du couple marié comme seuls parents légitimes d’un enfant, et de la conception traditionnelle et biolégale de la famille. À travers l’ensemble des conférences présentées, un manque de reconnaissance juridique, de part et d’autre, a été soulevé. Ses effets, comme la vulnérabilité légale et le stress minoritaire, ont été nommés. Par le passé, d’autres situations familiales méconnues ont existé avant d’être encadrées légalement : en sera-t-il ainsi pour la pluriparentalité? Une reconnaissance juridique s’impose-t-elle, et le cas échéant, laquelle? En effet, la diversité des situations familiales et la diversification des figures parentales mettent en évidence le besoin du droit québécois de mettre à jour la reconnaissance parentale. La question se pose : peut-on enfin s’affranchir de l’emprise du modèle biparental et de sa logique de substitution? Une réforme devrait-elle inclure ces enjeux?

Des réformes qui réussissent, d’autres qui échouent, pourquoi?

Réussira ou ne réussira pas? Aucune formule ne peut prédire si une réforme fonctionnera ou s’enlisera. La mise en évidence de certains points très sensibles peut cependant aider à peser les chances de succès ou les risques d’échec d’un projet législatif. Ainsi, le fait de réfléchir à quelques questions cruciales sur les implications et les répercussions des changements proposés par le projet de loi permet de mieux comprendre les enjeux pouvant y être associés. Voyons comment ces questions peuvent éclairer notre réflexion sur une réforme en cours en nous appuyant sur un exemple concret : la reconnaissance, en 2002, de l’union civile et de la parenté pour les couples de même sexe. Que nous enseigne cette réforme réussie?

Quelles sont les dynamiques du groupe concerné? Vise-t-on à remédier aux déséquilibres ou à la discrimination qui existe entre une minorité et l’État ou entre une minorité et la majorité? Ou bien vise-t-on à rectifier le déséquilibre constaté entre les membres d’un même groupe? Nous savons que le rééquilibrage au sein d’un groupe risque de provoquer une résistance particulière.

Cette réforme visait à remédier au déséquilibre entre des groupes minoritaires – les groupes gais et lesbiens – et la majorité hétérosexuelle. On s’attaquait à une discrimination perpétuée par l’État. Des personnes gagnaient des droits, mais personne n’en perdait. Tout au plus, il y avait ceux et celles qui affirmaient que leur union hétérosexuelle valait moins dès lors que les couples de même sexe pouvaient formaliser la leur. Il s’agissait surtout d’une perte symbolique.

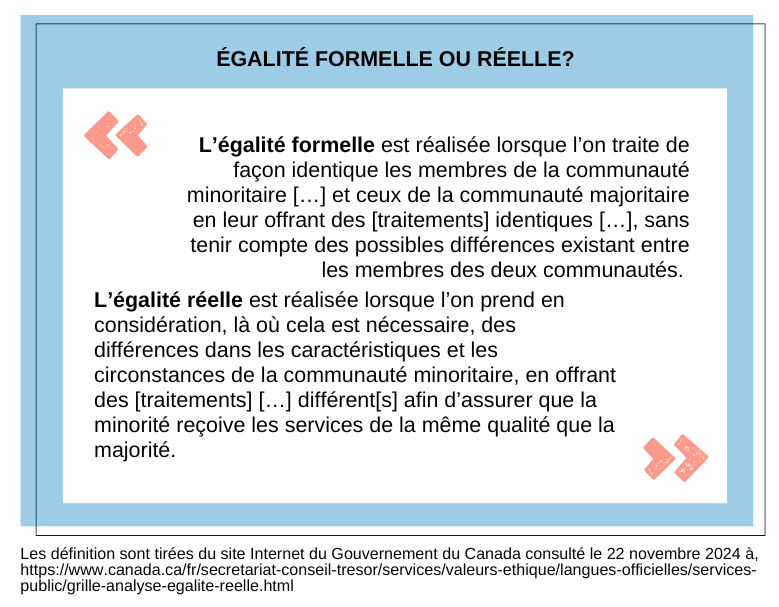

Si la réforme répond à une demande d’égalité, réclame-t-on une égalité formelle ou une égalité réelle? Cette dernière peut exiger un traitement différent selon les besoins et les caractéristiques des groupes impliqués.

La réforme répondait à une demande d’égalité formelle. Les couples de même sexe réclamaient qu’on les traite de la même façon que les couples hétérosexuels, et ce, jusque dans les plus petits détails concernant la présomption de paternité et la preuve de la filiation du ou de la partenaire de la femme qui accouche.

Cette question est importante : l’égalité formelle jouit d’une acceptation sociale, politique et juridique supérieure à celle dont jouit l’égalité réelle.

Quelle est la fonction de la règle de droit? Vise-t-on simplement à organiser les comportements, à refléter comment les gens se comportent déjà? Ou au contraire, vise-t-on à les diriger et à imposer la répartition de ressources à des individus qui ne souhaitent pas ce changement?

La réforme cherchait à reconnaître une pratique familiale déjà présente et de plus en plus connue et affirmée. Cela impliquait donc d’organiser des comportements existants. Ce changement n’imposait rien à personne.

Quelle est l’ampleur du changement envisagé? Est-ce que la proposition aurait pour effet de modifier la définition d’un groupe qui bénéficie d’un régime? Ou est-ce que la proposition risque d’entraîner un changement plus fondamental dans les structures mêmes du système?

La réforme n’exigeait pas de changements fondamentaux dans le système juridique. Il était assez facile d’insérer les couples de même sexe dans les structures existantes : le patrimoine familial, l’autorité parentale, les obligations alimentaires, etc.

Les personnes qui réclament un changement sont-elles organisées? Militantes? Est-ce qu’elles portent une identité de groupe? Ou, en revanche, sont-elles dispersées et sans organisation formelle?

Les personnes qui réclamaient les changements et qui allaient bénéficier de cette réforme étaient organisées depuis plusieurs années (associations, groupes militants, Défilé de la fierté gaie, etc.). Cette réforme concernait des personnes dont l’identité était opprimée et qui réclamaient leur juste place.

Dans certains cas, il peut y avoir une honte associée à la condition dont il est question. Cela peut avoir pour effet de réduire la visibilité de la réclamation.

Quels sont les intérêts touchés? Est-ce que la réforme met des objectifs fondamentaux du droit familial en opposition? Par exemple, est-ce qu’il y a l’apparence d’un conflit entre la protection des personnes vulnérables, l’autonomie et le choix? Le cas échéant, comment la réforme agit-elle sur ce conflit et amène-t-elle des intérêts d’apparence opposée à se rencontrer?

La réforme n’entraînait pas de grands conflits entre la protection des personnes vulnérables, l’autonomie et le choix. Les régimes étendus aux couples de même sexe étaient consensuels. Ce qui est le cas de l’union civile contractée par le consentement mutuel ou du projet parental avec assistance à la procréation par le consentement des parties. La réforme n’imposait rien aux gens contre leur souhait.

La proposition de réforme a-t-elle été discutée longtemps ? Dans quelle mesure améliore-t-elle la réalité des personnes qui la réclament?

Cette réforme avait des racines culturelles et les propositions étaient ancrées dans de nombreuses réflexions qui avaient lieu depuis plusieurs années. Les avantages sont nombreux et touchent notamment à l’accès à la parentalité.

Ainsi, utilisées comme outils d’analyse, ces questions mettent en lumière le chemin de cette réforme réussie. Les appliquer aux réformes actuellement discutées – notamment celle liée à la pluriparentalité – peut éclairer la réflexion.

De lecture en relecture, qu’en dit le Code civil?

Comprendre pourquoi il existe une telle opposition face à la reconnaissance juridique de la pluriparentalité est difficile. Un bref regard dans le Code civil permet de faire émerger plusieurs constats qui, à leur tour, écartent certaines des objections pouvant être avancées par les personnes qui s’y opposent.

Donnons d’abord raison à ceux et celles qui affirment que le Code civil ne prévoit pas explicitement plus de deux parents. Ajoutons cependant qu’il ne l’interdit pas non plus. Qui plus est, depuis l’adoption des réformes de 2022, le langage du Code a changé, devenant moins prescriptif et plus permissif. En lien avec notre exemple précédent, les mots « père » et « mère » ont été remplacés par « père et mère ou les parents ».

La lecture du Code implique qu’on s’attarde au contexte dans lequel il a été rédigé. Ces circonstances ont eu une incidence sur l’auteur du texte et l’éventail des situations familiales qui ont été envisagées au moment de sa rédaction. Le régime de la filiation par le sang a été conçu dans un contexte hautement hétéronormatif au sein duquel la notion d’avoir plus d’un père était inadmissible, voire impensable. Les règles ont été conçues afin de prévenir les conflits qui pourraient survenir entre les personnes mariées en cas d’adultère, et ce, dans le but d’éviter qu’il y ait un doute sur la paternité. Elles incarnent une logique de conflit et de substitution et non pas une logique de collaboration et de consultation. On ne peut plus soutenir aujourd’hui que le régime de la filiation de naissance du Code civil cherche à nommer et à consacrer les liens génétiques. Les règles qui prévoient l’établissement de la filiation par la reconnaissance ou par le sang ne sont pas conçues pour identifier ces liens ni façonnées afin de les prioriser. Nous le voyons lorsqu’un tiers de procréation est impliqué, une situation dans laquelle les règles priorisent plutôt l’intention et la planification des parents d’intention.

Des réflexions encore nécessaires

Si la lecture classique du texte de loi et son interprétation visant à ne pas permettre plus de deux parents ont pour effet de reconnaître et d’honorer les pratiques familiales de nombreuses familles, elles en laissent d’autres de côté. Le fait d’accommoder les besoins de la majorité et de négliger ceux de la minorité peut fort bien constituer de la discrimination. Mais est-il possible de reconnaître plus de deux parents sans déformer la structure fondamentale de la filiation? Il a été dit que la norme de la famille biparentale était fortement ancrée dans le droit familial. Mais cette norme est-elle vraiment nécessaire? Est-elle vraiment inscrite ou entraînée par le texte? Dans le Code civil, les droits et devoirs parentaux fondamentaux sont exprimés ainsi par le Législateur : « Les père et mère ou les parents ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. Ils exercent leur autorité sans violence aucune. [1]» Le Code civil précise aussi que « Les pères et mères ou les parents exercent ensemble l’autorité parentale. [2]» Rien dans les énoncés structurant le Code ne semble empêcher l’existence de trois figures parentales.

Le Code civil, texte fondamental de la société québécoise, présumément souple, général et apte à évoluer avec la société québécoise, doit encore être lu et relu afin de bien situer les réflexions actuelles. Les prestations sont sans appel, la pluriparentalité et la pluriparenté existent et sont le quotidien de plusieurs familles au Québec. Reste à déterminer si les prochaines réformes de la famille les encadreront ou non.

[1] Article 599 du Code civil, consulté le 9 septembre 2024 à, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991

[2] Article 600 du Code civil, consulté le 9 septembre 2024 à, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991