Les récentes réformes touchant le droit de la famille québécois étaient plus qu’attendues. Depuis l’affaire Éric contre Lola en 2013, comités consultatifs, commissions citoyennes et consultations publiques réclament sa modification afin de l’arrimer aux réalités familiales contemporaines. En effet, depuis 1980, le cadre légal entourant la famille a été soumis à très peu de changements. La réforme de 2002 ayant permis de reconnaître l’homoparenté et la lesboparenté a été la dernière à l’avoir modifié. Plus récemment, le gouvernement a décidé de se concentrer sur ce vaste chantier et a ainsi déposé deux nouvelles lois, l’une en 2021, puis la seconde en 20231, encadrant, notamment, la grossesse pour autrui. Bien que ces réformes aient permis de réaliser de nombreuses avancées, des zones d’ombre sont toujours présentes. Elles concernent principalement les personnes conçues par don de gamètes et les familles pluriparentales. Mais encore? L’anonymat des personnes ayant fait un don avant l’entrée en vigueur de la loi est maintenu, l’achat de gamètes provenant de donneurs ou de donneuses anonymes par le biais des banques internationales est encore possible, et la pluriparenté n’est toujours pas reconnue.

La grossesse pour autrui, quelles dispositions?

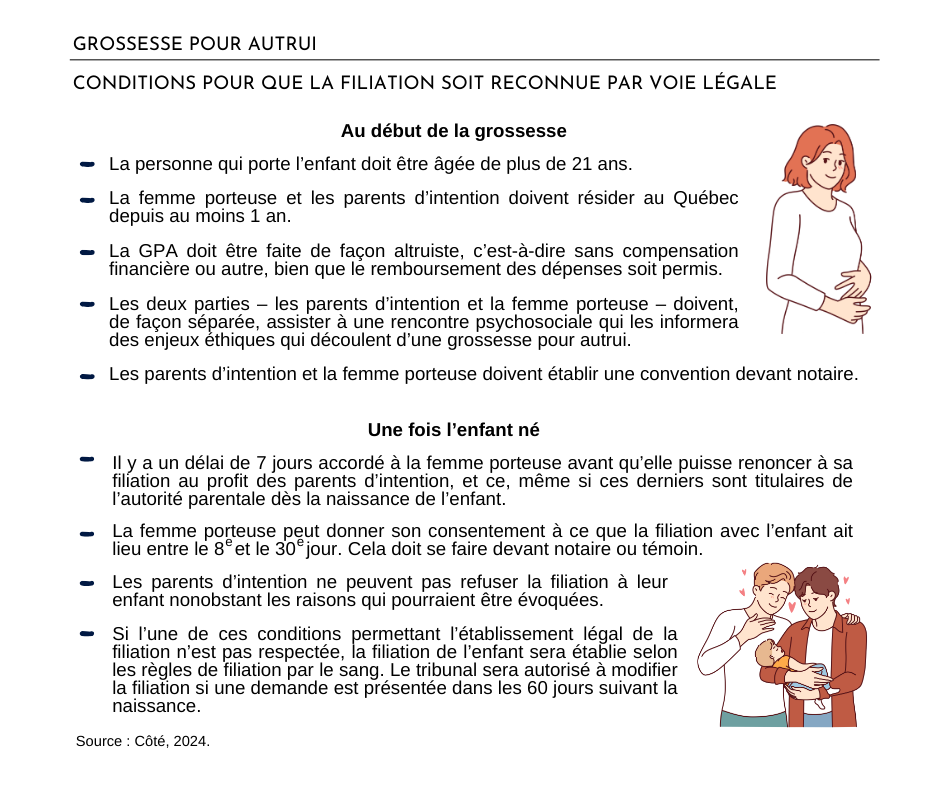

Les nouvelles dispositions prévues par la réforme de 2023 visent à protéger l’ensemble des parties en contexte de grossesse pour autrui (GPA). Ainsi, établir la filiation de l’enfant peut se faire soit par voie légale ou à l’aide d’une procédure judiciaire. Afin de bénéficier de la voie légale qui permet la filiation de l’enfant à ses parents sur une simple procédure administrative, certaines conditions doivent cependant être remplies.

Cet encadrement de la GPA est bien accueilli par la plupart des acteurs et actrices de la société civile. Maintenant, qu’en est-il du droit aux origines et de la pluriparenté?

Le secret et l’anonymat longtemps encouragés

Dissimuler, cacher, ne pas révéler : l’anonymat du donneur ou de la donneuse ainsi que le secret entourant la conception par don de gamètes ont longtemps été entretenus dans la culture de l’industrie de la fertilité et de la médecine de la reproduction. On prétendait, à ce moment, qu’il était dans l’intérêt supérieur de tous et de toutes de maintenir une certaine illusion d’une connexion biologique entre l’enfant et ses parents. Or, depuis une trentaine d’années, de nombreuses études font état de l’effet dommageable du secret lorsqu’il est rompu de façon non préparée ou en période de crise. Par exemple, en cas de séparation, du décès de l’un des parents ou à l’adolescence quand l’enfant et ses parents vivent des difficultés. Des études plus récentes montrent également que plus l’enfant est jeune au moment du dévoilement de sa conception par don de gamètes, mieux il intègre cette information dans son identité. Avant l’âge de 7 ans, les enfants assimilent très bien la question et cela se répercute de façon favorable sur le lien parent-enfant, plus particulièrement sur le lien mère-enfant et sur le bien-être et la dynamique familiales.

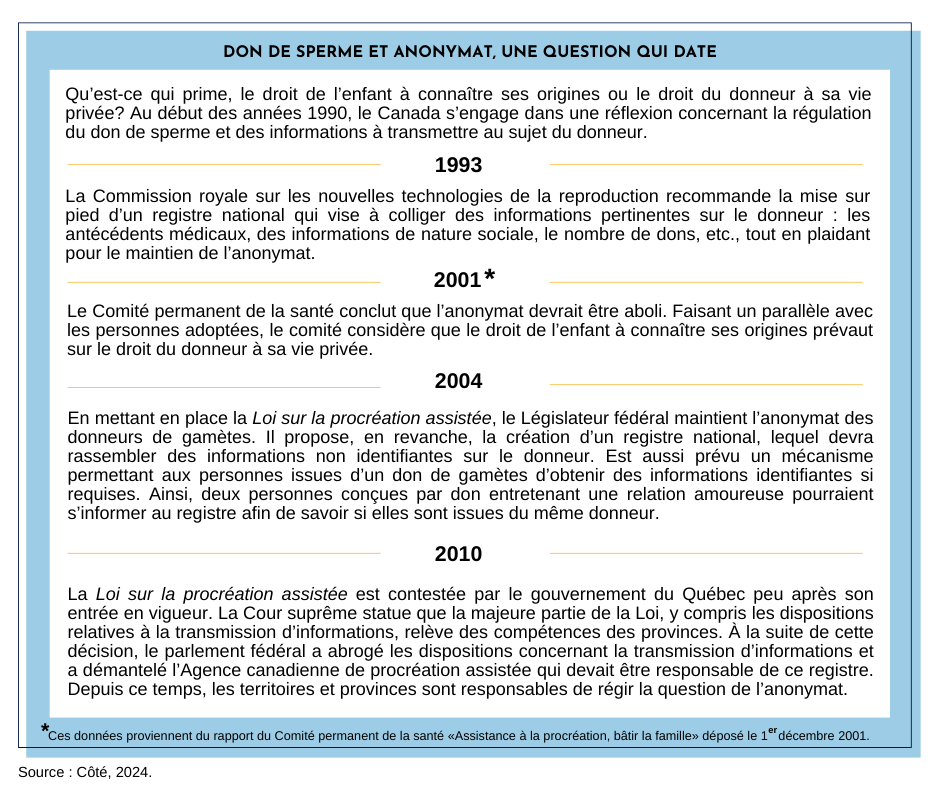

Outre le fait d’apprendre à un jeune âge qu’elles ont été conçues par don, il apparaît également important pour plusieurs de ces personnes de pouvoir obtenir des informations sur l’individu de qui elles sont issues. Lorsqu’elles entreprennent des démarches en ce sens, elles se butent souvent à un mur, les renseignements étant inaccessibles. Prenant acte des revendications des personnes conçues par don, plusieurs pays ont aboli l’anonymat des donneurs et donneuses de gamètes. D’autres le maintiennent, ce qui est notamment le cas du Canada.

Le droit aux origines, des changements importants

Aujourd’hui, Québec décide de consacrer, dans la charte, un droit aux origines dont pourront bénéficier les personnes conçues par don. Des apports intéressants? Plusieurs, notamment :

La création d’un registre national dans lequel seront recueillies des informations non identifiantes sur les tiers de procréation – donneurs et donneuses de gamètes et d’embryons ainsi que les femmes porteuses. S’y trouveront l’âge, l’origine ethnique, l’état civil, le niveau d’éducation, la profession, la taille, la couleur des cheveux et leur texture, des renseignements sur la personnalité, les intérêts, les loisirs, etc. Des données identifiantes pourront également être transmises, si elles existent, mais la personne conçue par don ne pourra pas communiquer avec le donneur ou la donneuse s’il ou elle refuse le contact.

La levée de l’anonymat pour les tiers de procréation québécois. Il sera impossible, à partir de juin 2025, de faire des dons de façon anonyme au Québec.

La diminution de l’âge pour accéder au registre : 14 ans sans consentement des parents.

Des services psychosociaux d’accompagnement seront offerts aux personnes qui feront une demande au registre ainsi qu’aux tiers de procréation qui seront contactés. Ces services seront facultatifs et accessibles au besoin.

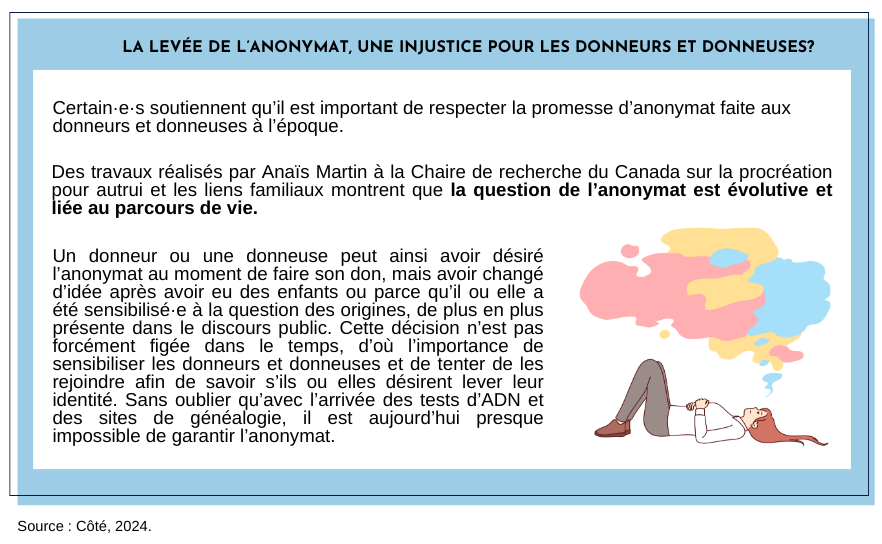

Donneurs, donneuses à identité fermée et absence de rétroactivité

Premier point d’ombre : deux éléments semblent empêcher un réel accès aux origines pour les personnes issues d’un don. Le premier? Il est toujours possible d’importer des gamètes de donneurs ou de donneuses anonymes par le biais des banques internationales. En raison de la pénurie de donneurs et de donneuses de gamètes au Québec et au Canada, la plupart des dons proviennent des banques états-uniennes. Les paillettes de sperme provenant de donneurs anonymes sont moins dispendieuses que celles provenant de donneurs à identité ouverte. Des recherches conduites montrent que plusieurs parents qui désirent un donneur à identité ouverte se retrouvent confrontés à des obstacles structurels les obligeant à se tourner vers un donneur à identité fermée. Un exemple? Les familles qui cherchent un donneur ou une donneuse d’une origine ethnoculturelle en particulier peuvent ne pas en trouver dans l’offre de gamètes à identité ouverte et devoir se rabattre sur un donneur ou une donneuse anonyme.

Le deuxième obstacle? La loi n’est pas rétroactive. En effet, l’anonymat est maintenu pour les donneurs et donneuses qui ont fait un don avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour les individus conçus par don, le fait de ne pas pouvoir accéder aux informations permettant d’identifier la personne de qui ils sont issus alors que l’on valorise le droit aux origines peut être douloureux et difficile à vivre.

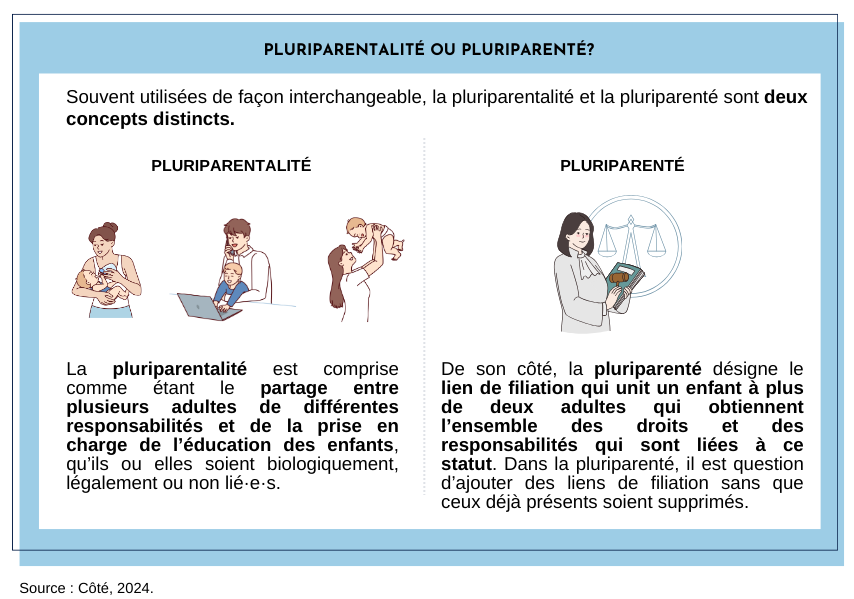

La pluriparenté, L’impensée du droit de la famille

Deuxième point d’ombre dans les récentes réformes du droit de la famille au Québec : la non-reconnaissance des familles pluriparentales. En choisissant de ne pas encadrer la pluriparenté, le Législateur réaffirme le schéma biparental. Les familles composées de plus de deux parents existent pourtant. Plusieurs enfants grandissent en ayant plusieurs figures parentales parce qu’ils vivent au sein de familles recomposées, par exemple, ou parce que leurs trois ou quatre parents, qui sont des ami·e·s, se sont choisis pour faire famille. En quoi est-il dans l’intérêt supérieur de ces enfants que soit maintenue cette absence de reconnaissance de leur réalité familiale?

La reconnaissance juridique de la pluriparenté, pour ou contre?

En faveur ou en défaveur? Depuis 2021, plusieurs arguments ont été évoqués en défaveur de la pluriparenté. Ces derniers ont cependant été déconstruits par d’autres, soutenant plutôt sa reconnaissance.

Complexité juridique et risque décuplé de conflits

On affirme que reconnaître légalement la pluriparenté entraînerait des situations familiales chaotiques, surchargerait les tribunaux et placerait l’enfant au cœur d’une division entre plusieurs adultes.

Pas davantage de conflits devant les tribunaux

Les provinces canadiennes qui reconnaissent et encadrent la pluriparenté n’ont pas vu davantage de conflits portés devant les tribunaux.

L’intérêt supérieur de l’enfant

Le gouvernement juge qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir un modèle à deux parents, et qu’il s’agirait de la meilleure façon de garantir une stabilité et une clarté dans les relations parent-enfant.

L’absence de reconnaissance perpétue la stigmatisation

L’absence de reconnaissance perpétue la stigmatisation et la discrimination à l’égard des familles composées de plus de deux parents, ce qui a des répercussions négatives documentées sur ces dernières, notamment sur la santé mentale des parents et des enfants, et sur le bien-être familial. La mise en place de lois qui favorisent les familles non traditionnelles soutient le changement d’attitudes sociétales. Cette affirmation s’est validée dans les juridictions où l’homoparenté a été reconnue. Les attitudes sociales défavorables qui étaient présentes avant la mise en place de la loi ont souvent cédé leur place à des attitudes plus positives quelques années après son adoption. Il apparaît maintenant dans l’intérêt supérieur d’un enfant de grandir dans une famille qui existe, qui a le droit d’exister et que le législateur et la société reconnaissent.

Absence de consensus

Lors des consultations et des échanges concernant la réforme, il a été constaté qu’il n’y avait pas de consensus sur la pluriparenté entre les divers acteurs et actrices du droit de la famille.

Les configurations familiales existent avant leur reconnaissance par le droit

Des enfants naissaient hors mariage avant 1980 (année où la loi a été modifiée), des enfants naissaient de la procréation assistée avant 1994, des enfants naissaient de mères lesbiennes et de pères gais avant 2002. Dans plusieurs situations, le Législateur n’a pas attendu de consensus social pour reconnaître les familles qui divergeaient des modèles traditionnels. Il a pris acte qu’elles existaient et il a modifié les lois en conséquence. Les familles ont précédé le droit qui les a ensuite reconnues. Pourquoi est-ce différent pour la pluriparenté?

Pour poursuivre la réflexion amorcée par le présent texte, consultez le carnet de colloque illustré Les pluriparentalités et la recherche des origines, dans l’ombre de la réforme du droit de la famille dont il est issu. À partir d’angles différents, les personnes conférencières ayant participé au colloque Dans l’ombre de la réforme du droit de la famille : les pluriparentalités et la recherche des origines invitent à une réflexion sur les enjeux liés aux zones d’ombre de la réforme du droit de la famille. Certain·e·s offrent des pistes de solution alors que d’autres fournissent un éclairage nouveau sur des réalités familiales qui ne sont toujours pas prises en compte par le droit de la famille québécois.

- La Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil et la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui. ↩︎